ベース車体の仕様

トヨタのダイナ(1~2tの小型トラック)の荷台部にキャンピングカーの架装部(部屋の部分)を設置したものです。トヨタはこのダイナの運転部分をキャンピングカー用途で”カムロード”という名前でビルダーに提供しています。現在のキャンピングカーのベース車体の標準になっています。

| エンジン種類 | ガソリン |

| 駆動方式 | 2WD |

| エンジン型式 | 1TR |

| 排気量 | 1998㏄ |

| 最高出力 | 97KW(132ps)/5600rpm |

| 最大トルク | 179N・m/4000rpm |

| 燃料タンク容量 | 80L |

| 寸法 | 499cm×192cm×280cm 実際の車高の最大値はFANの排出口で3m弱 |

| 架装部車内の高さ | 要調査 |

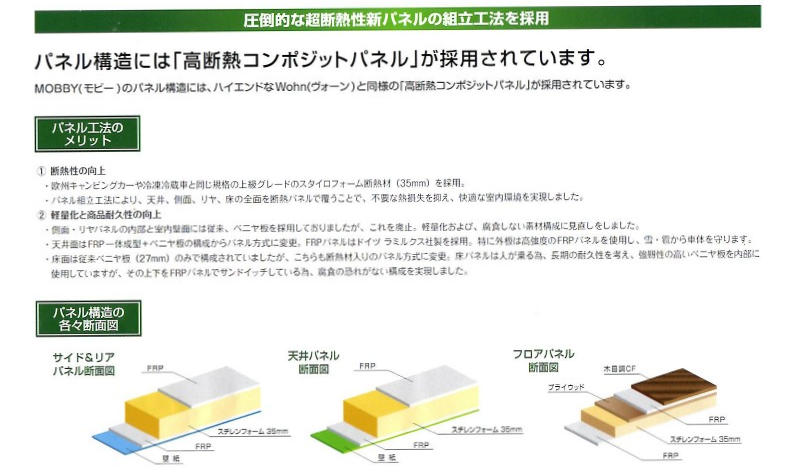

断熱構造

遮熱、遮音性能が高く、ひとたび車内に入ると、別空間にいる感覚で車の中にいる事を忘れてしまいます。

運転サポート設備

カーナビ(10インチディスプレイのアンドロイドカーナビ)

ATOTO製の10インチ液晶のアンドロイドカーナビです。トラックカーナビ(ナビタイムプレミアム)を契約しています。

(トラックカーナビの特徴)

・車両サイズを元に車高・車幅・重量を考慮したルート検索、大型車が駐車可能な施設検索、トラックドライバー向けに特化したカーナビアプリです。

・VICSとナビタイム独自のプローブ交通情報を元にした精度の高い渋滞予測と、ナビタイムのルート検索技術で、より効率的なルートと正確な到着予想時間を提供します。

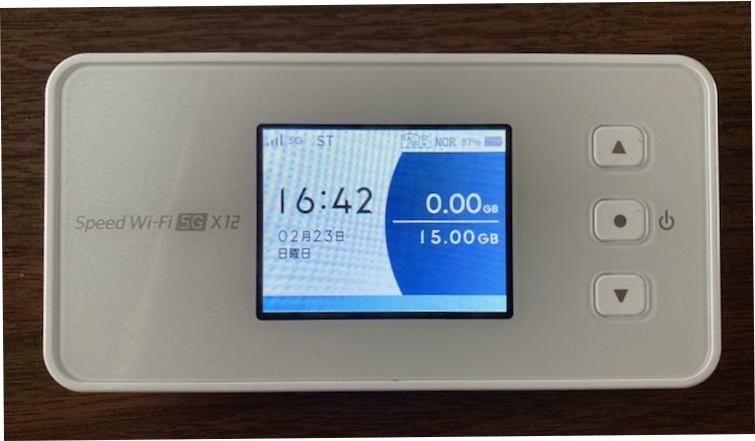

本器はWiMAXでネットに常時接続しています。

音声入力可能

ポケットWIFI(WiMAX au 常設)

無料です

カメラ(6台)・モニター(6台)

↑モニター6台

①後方(車後方全体、常時後方)

②左側方(左側側方、左側後方)

③左後方端(バック時に見る左隅)

④天井前方(バンク部)

⑤天井後方(屋根上の後方)

⑥カーナビ用モニター(バック時だけ後方画像)

↑車体後方上部のバックカメラ①

↑左側方カメラ②

↑後方①、左側方②のモニター

↑左後方隅カメラ③

↑左後方隅③のモニター

上図は後方左隅でバック時に車体の左隅が障害物とどれだけ余裕があるか確認できます。

↑天井前方(バンク部)④カメラ

↑天井前方(バンク部)④モニター

天井前方のカメラにより、運転席から見えない駐車場入り口の「雨除け屋根」や、運転中の上部障害物が確認できます。

↑天井後方⑤カメラ

↑天井後方モニター⑤

以前、バック時に高さ3m程度の低い通信ライン引っ掛かった事がありました。このモニターで後方上部の様子が確認できます。

↑後方カメラ⑥

↑カーナビ用モニター⑥(バック時だけ後方カメラ動作、黄色の補助線)

上図はバック時にカーナビ画面が後方カメラ⑥に切り替わり、また黄色い補助線(車幅2mの線)がでるため、スムーズに車庫入れができます。

キャンピングカーは後方、サイドにガラスがなく見通す事ができないため、後方、左側後方が死角になります。その為、多くのカメラを設置して出来る限り死角をなくしています。

後方対物ソナー(バック時)

↑後方天井上のソナー

後方バンパー部(高さ1m)にも2個ソナーがついています。合計4個のソナー。バック時にカメラで気づかない障害物に、ブザー音と障害部までの距離で確認ができます。

↑バック時の後方対物ソナー用モニター(ダッシュボード上)

バック時に障害物があると、その障害物までの距離が表示されます(上図は0.93m)。また同時に距離に応じて周波数のかわるブザーがなります。

ETC

アンテナ分離型ETC車載器 HF-EV715(古野電気)

新セキュリティー対応

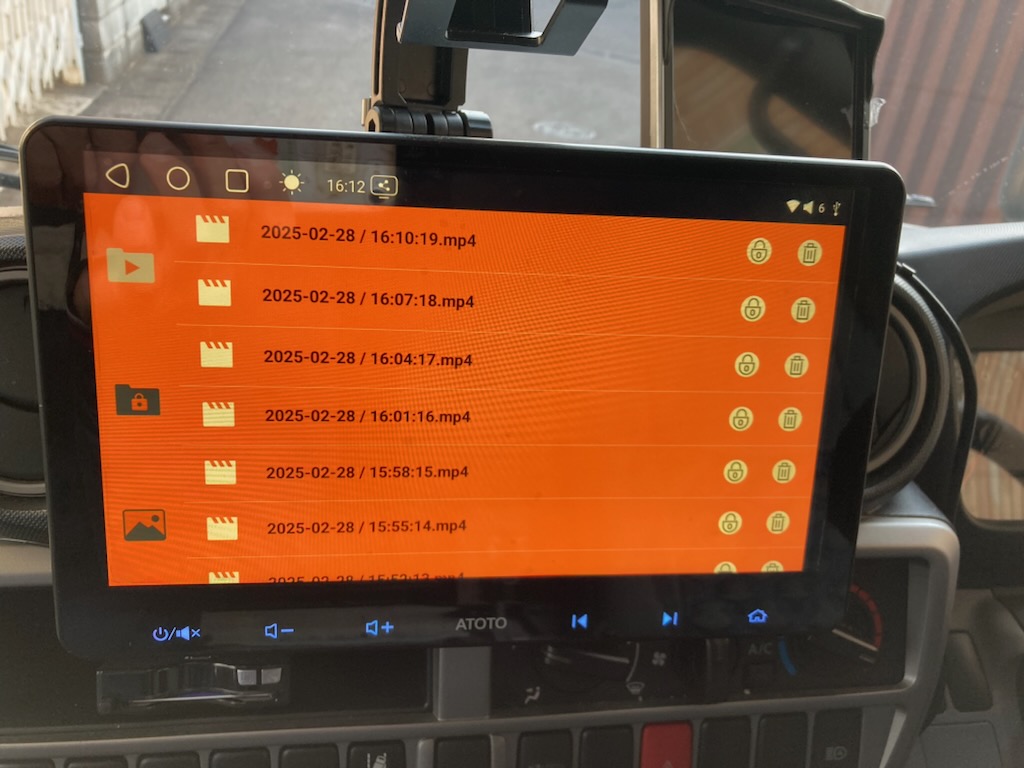

ドライブレコーダー

↑ドライブレコーダーのカメラ

↑ドライブレコーダーの画面(カーナビで確認できる)。現在の目の前の状況がカメラに写っています。

↑ドラレコ用のアプリ(DVR CAM)。

↑「DVR CAM」アプリで録画リストから過去動画の確認ができます。

事故の際は、ドライビングレコーダーの動画の確保を行ってください。

前記周辺カメラ6台中の2台(天井上部カメラ、後方カメラ)の画像も録画しています。

携帯スタンド

どのサイズの携帯でも固定できます。角度調整可能。自分の携帯でカーナビを使いたい場合や何かを検索したい時に便利です。

電気

大容量リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(400AH)

大容量の400AH(通常は200AH程度)。

このバッテリーは数年前から世に現れた優れ物で、現在みなさんが携帯電話等で使っているバッテリーとは異なり、寿命が飛躍的に長くなって、火災などリスクが格段に低くなっていて、現在の車関係をはじめとした大容量バッテリーの主流になっています。私自身、過去に開発でリチウムイオンバッテリーを使った製品を担当した事もあり、扱いの厄介さを十分認識しています。

しかしこの大容量リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの価格も大変高価で、250ccのバイクが買えるような価格です。現在でもキャンピングカーのサブバッテリーの大半は鉛バッテリーであり、鉛バッテリーの場合は、公称容量の50%以上使うと劣化が激しくなり、夜間クーラーは1~2時間程度しか使えません。弊社は、バッテリーの質と容量にもこだわり、通常サブバッテリーは200AH程度が標準となっているのですが、ビルダーにお願いして限界容量の400AHにしています。

また、このリチウム系バッテリーは発火、火災という事がごく稀に発生します。あるキャンピングカービルダーはそれを恐れて未だに鉛バッテリーしか対応していません。発火、火災の原因は過充電につきます。そのような事故を起こしたケースは粗雑な充電管理が原因です。当社のサブバッテリーはオンリースタイル社(日本メーカー)で厳格に充電電圧、充電電流管理しており、更にバッテリー全体を厚い金属で封入して何かあっても外部まで影響しない構造になっています。そしてその容量がMAXの400AHになっています。夏の暑いときに朝まで10時間ほどクーラーをつけっぱなしにして50%以上残量がありました。

ポータブル電源(250AH)

夏対策に”JACKERY 3000 NEW(高容量ポータブル電源)、ソーラパネル2枚(200W)”を購入。現行の高容量400AHのサブバッテリーと上記ポタ電を併用できる最強のバッテリーシステムを自作しました。

メリットは

(1)エアコンを使用してサブバッテリーの残量が少なくなったら、ポタ電に切り替えらられる(30時間以上連続でエアコンが使える容量があります。連日外部充電しなくてもエアコンが使えます。実際に今夏において、数日おきくらいの外部充電で利用しているお客様も多くいらっしゃいます。)。

(2)外部充電でポタ電に高速充電(1200W、3時間弱で充電完了。現行サブバッテリー充電の6倍速)ができる。ポタ電の回復が早いため、エアコン使用に積極的に利用。

(3)エアコン、電子レンジ、湯沸かしが同時に使える(JACKERYのインバーターが3000Wで高出力)。家庭のブレーカー容量並みの電力があります。

充電は、外部充電(制御パネルでサブ/ポタ電の充電が切替えできます)、ソーラー(200W)充電が可能です。

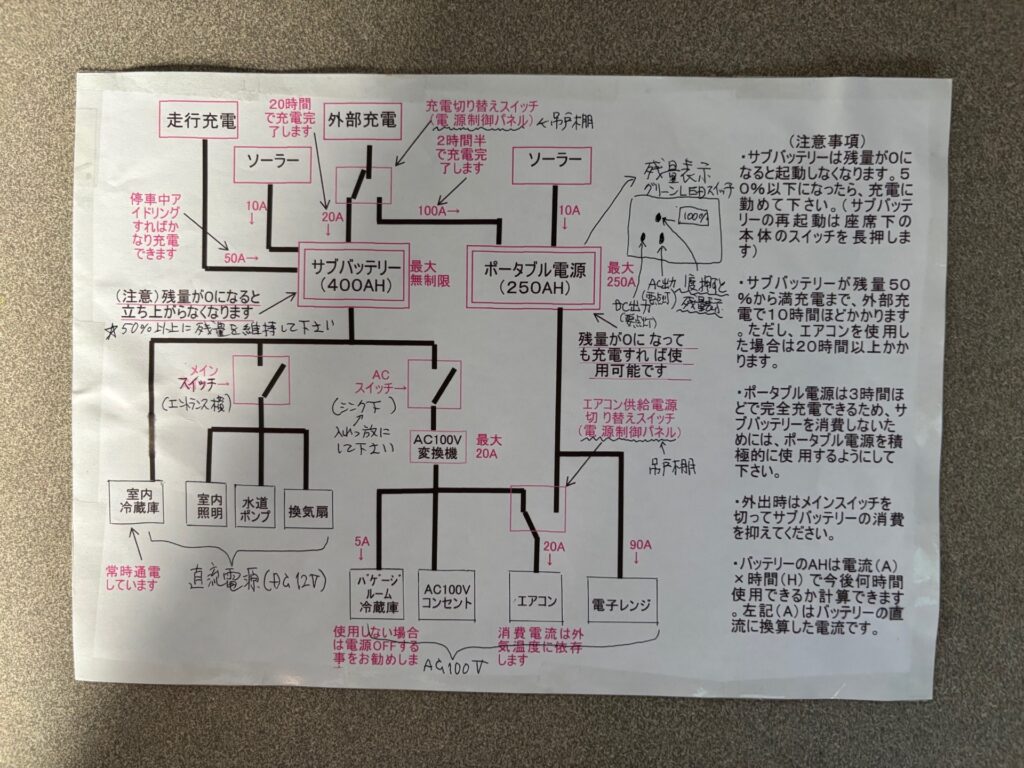

バッテリー統合システム

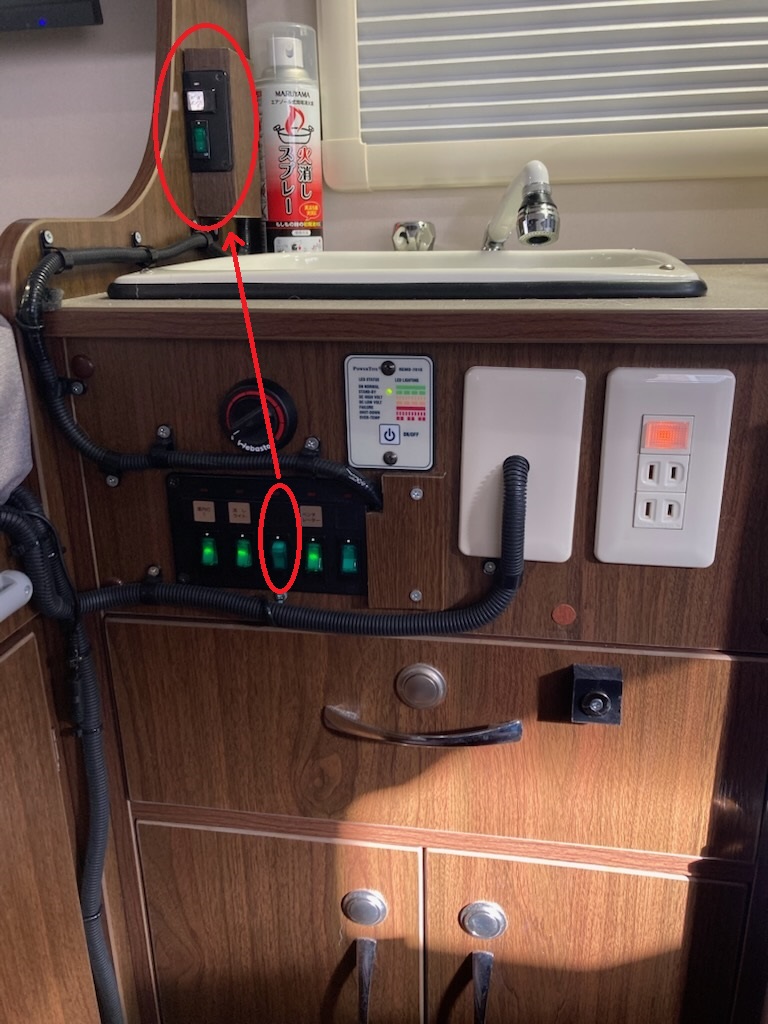

↑前記2個の大型バッテリーを統合したシステムの制御盤

↑バッテリー制御システムの接続図

大型バッテリーが2個ありますが、そのままではそれらの負荷(エアコン、電子レンジ等)が有効に使用できません。上図の制御盤により統合的に1か所で2つのバッテリーを必要な負荷を切り替えて使用できます。

また外部充電する時もデフォルトはサブバッテリーに充電されぱすが、制御盤のスイッチによりポータブル電源に3時間充電先を切り替える事ができます(3時間後にサブバッテリー側に復帰します)。

走行充電で最大600W(50A)の充電が可能なため、4時間程走れば夏場のクーラーが10時間使えるほど回復します。その上、ソーラーパネルで最大280W(23A)充電します。

(参考)電気で600Wというのは、電力(600W)=電圧(12V)×電流(50A)というように計算します。クーラーはAC100Vで動きますが、実際にはインバーターで直流から交流に変換しています。クーラーは直流12V換算では平均20A程電流が流れます。600Wで充電(50A)で4時間充電すると、50A×4H=200AH(アンペアアワー)になり、200AH÷20A(冷房の電流)=10時間という計算(概算)になります。

ソーラーは太陽の状態によりますが曇りだとほとんど発電しません。しかし、走行充電は車のスピードによらず、アイドリング状態でも500W程度は充電します。これは本当に強力な充電です。

ちなみに、外部充電(外からAC100Vのケーブルを使って充電)は20A程度で意外と充電に時間がかかります。(当車のバッテリーは400AHのため、空の状態から完全充電までは400AH÷20A=20時間)

外部充電

運転席側のドアの横に外部電源の接続口があります、外部接続用のケーブルは、車体後方のバゲッジ収納スペースの透明なケースの中に収納されています。サブバッテリーに20A程充電する事ができます。

当車のバッテリーは400AHのため、外部充電による空の状態からの完全充電は400AH÷20A=20時間ほどかかります。走行充電(約50A)、ソーラー充電(10A~20A)と組合わせて充電し、計画的に電気を使いましょう。

電気の充放電状態の確認はこちら

(注)外部充電後にケーブル接続のまま発車する事が度々あるようです。充電ケーブルをつなぐ際、ネジを閉めないで充電すれば最低限器物破損は免れられるので、これをお勧めします。。

↑外部充電アラームスイッチ

外部充電ケーブルを差しっ放しで、運転してしまう事は結構あります。上記スイッチを入れておけば(デフォルトはスイッチON)、外部充電中に運転しようと車のキーをONすると上図キー付近にあるブザーが鳴動します。

本スイッチOFFはバッテリーの回復を短時間で行う場合、アイドリング充電と外部充電を同時にする時に、ブザーを鳴らさないようにするためのスイッチです。常時はONにしておいてください。

ソーラー

車体天井に280Wのソーラーパネルがついています。天候によりますが、サブバッテリーに10A~20A程充電する事ができます。

↑上図はソーラーパネルの充電電流が主となっています。船橋で2月昼12時頃で、晴れの日でした。

↑ポータブル電源用のソーラーパネル(200W)

晴天で130W程度ポータブル電源に充電ができます。

コンセント・USB充電

以下のコンセント・USB充電はAC100Vスイッチを入れている時に動作します。

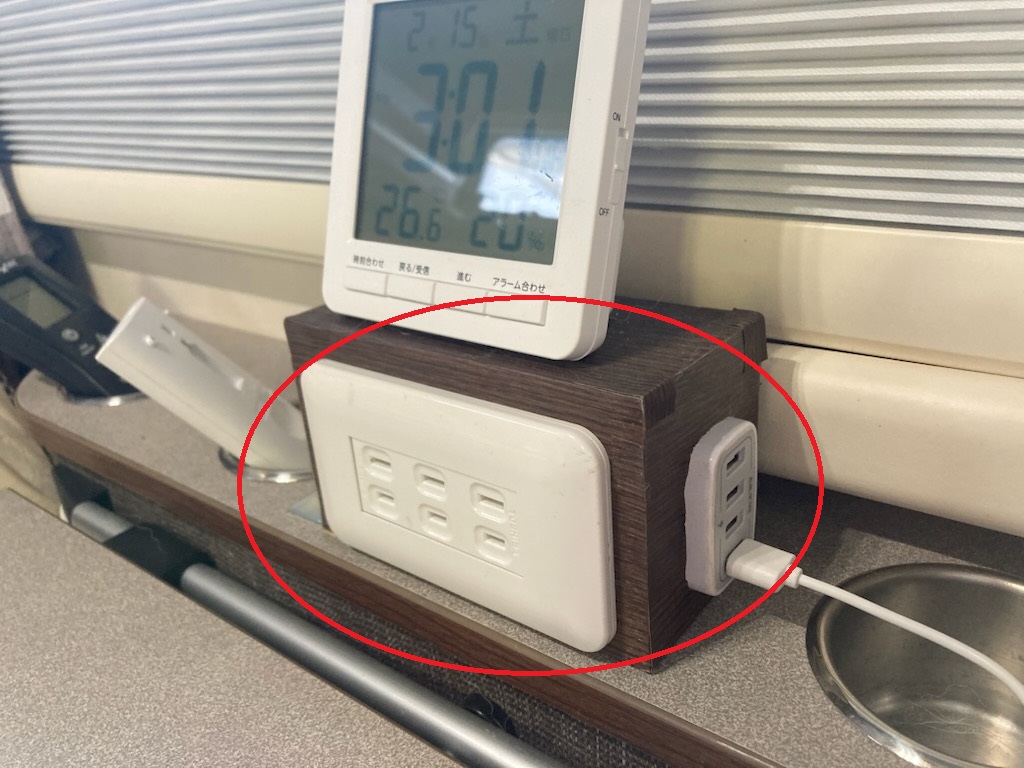

中央テーブル

後方ダブルベッド

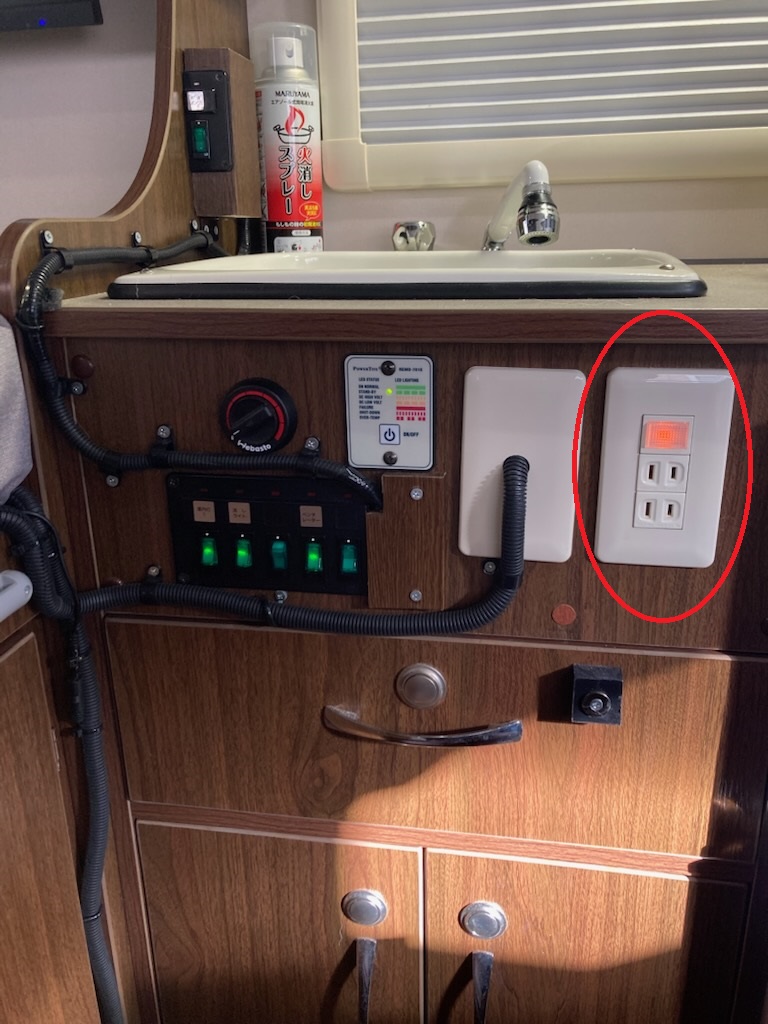

シンク下コンセント

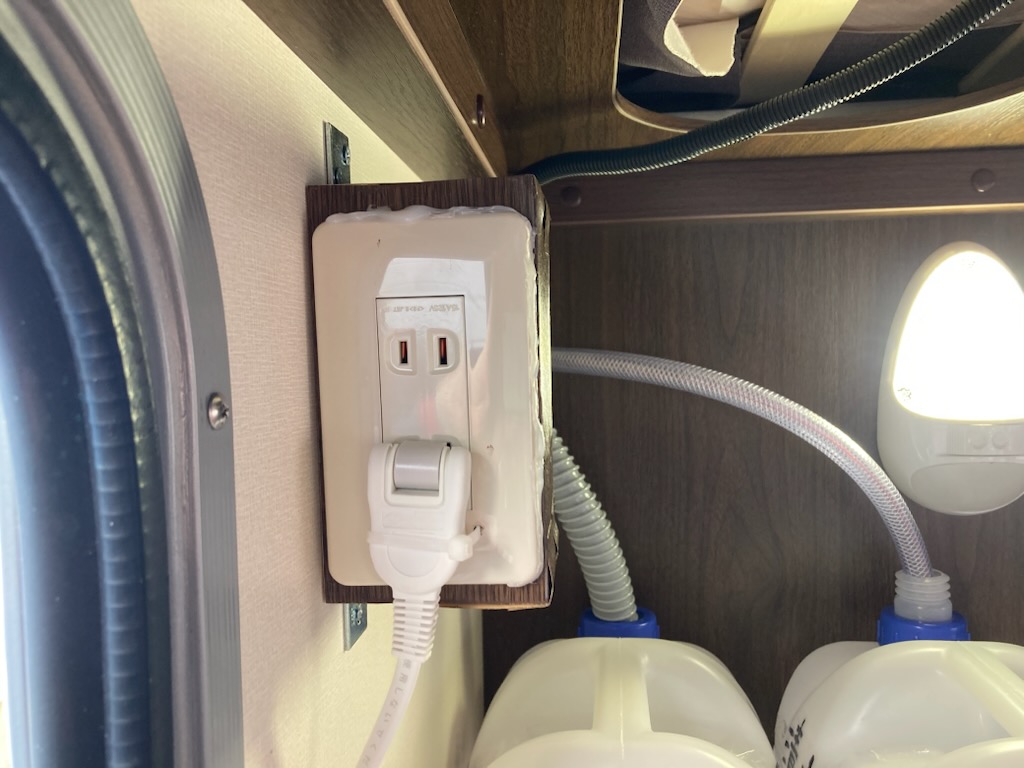

後方バゲージルーム

後方バゲージルームの水のタンク付近にACのコンセンントがあります。1つは5mの電源タップがついており3口のAC100Vがつけられます。車体左後方のバゲッジドア付近にあり、外でバーベキュー等をする時、引き出して(全長5m)使用して下さい。USBの充電口はありません。

AC100Vスイッチが入っている時に使えます。

(注)この電源タップは結束バンドで固定してあります。ACタップより外して他の場所で使用しないでください。

運転席横

運転席と助手席の間のやや後ろにシガーソケット2口と、USB充電口が2口あります。メインスイッチを入れている時に動作します。

電池の充電器

助手席後方に二次電池(充電可能な電池)用の充電器(単3,単4が2本)があります。車内のリモコン、ヘッドランプ等全ての電池は二次電池になっています。誤って捨てない様お願いします。

スイッチ

メインスイッチ

エントランス横にメインスイッチがあります。サブバッテリーに繋がっている多くの機器のスイッチになっています。主に外出時、室内の照明の入り切りに使います。このスイッチを切っても冷蔵庫の電源は切れません。冷蔵機能付きクラーBOXの電源はAC100Vスイッチで入り切りします。

AC100Vスイッチ

メインバッテリとサブバッテリーの切替スイッチ

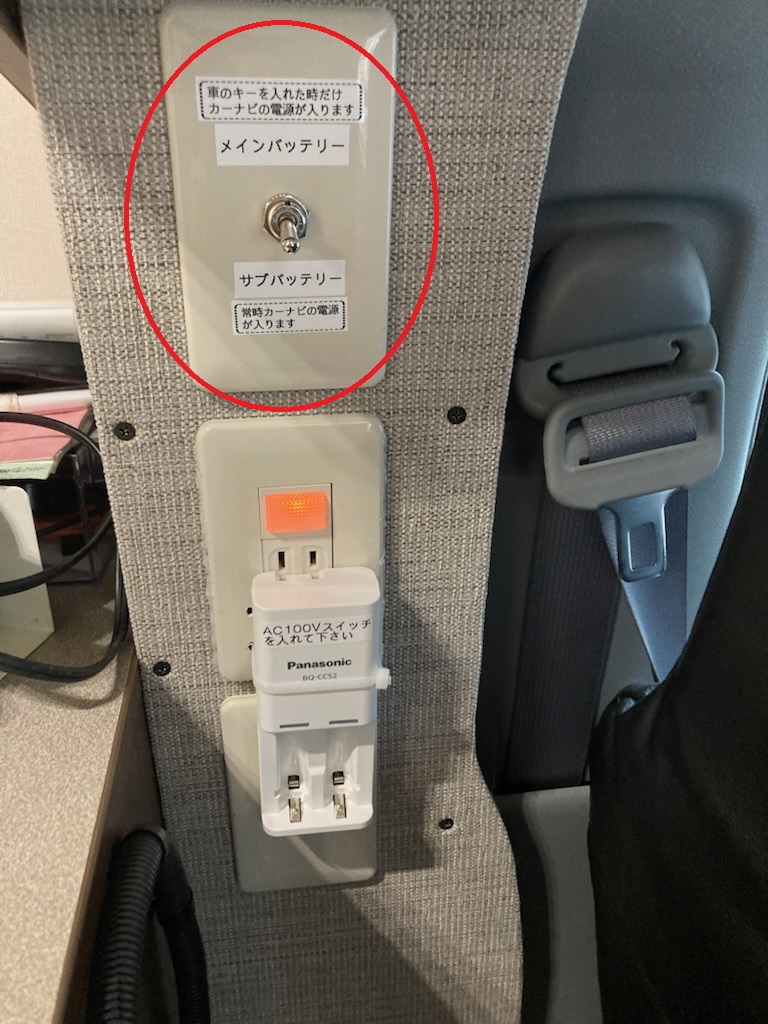

↑メイン・サブ切替スイッチ

助手席後方に、トグルスイッチがあり、メインとサブを切替えます。このメインはメインバッテリー(カムロードの鉛バッテリー)、サブは架装部のサブバッテリー(リン酸鉄リチウムイオンバッテリー)で、このスイッチでカーナビの電源が切替ります。

スイッチをメイン側にしていると、カーナビにメインバッテリーがつながり、カーナビは車のキーをONにした時に動作しますが、車のキーをOFFにするとカーナビもOFFになります(通常の車の動作)。スイッチをサブ側にすると、カーナビにサブバッテリーがつながり、車のキーとは無関係にカーナビに常に電源(サブバッテリー)が入り、常時カーナビが動作状態になります。基本的にはメインバッテリー側しておいてください。

電源状態確認パネル

↑上図はエントランス横にある電源状態確認パネルです。サブバッテリーの残容量(%)を表示しています。あとどのくらい電気が使えるかの重要な指標になります。上図は残容量が99%あるという事です。リチウム電池は鉛バッテリーと違って、10%から20%まで使っても問題ありませんが、これが0%近くなると、全く電気が使えなくなります。20%~30%になったら電気の使用を控えて、充電(走行充電、太陽光充電、外部充電)に努めて下さい。

走行充電では50A、太陽光充電では10A前後、外部充電では約20Aで充電されます。

1時間充電すればそれぞれ50AH、10AH、20AH容量が回復します。

4時間充電すればそれぞれ200AH、40AH、80AH容量が回復します。

電源の最大容量400AHに対して上記計算で回復時間を想定できます。

4つ下の図に使用時の電流がありますが、放電と充電を見ながら計画的に電気を使ってください。

パネル下側の”↓↑”で表示を切替ます。

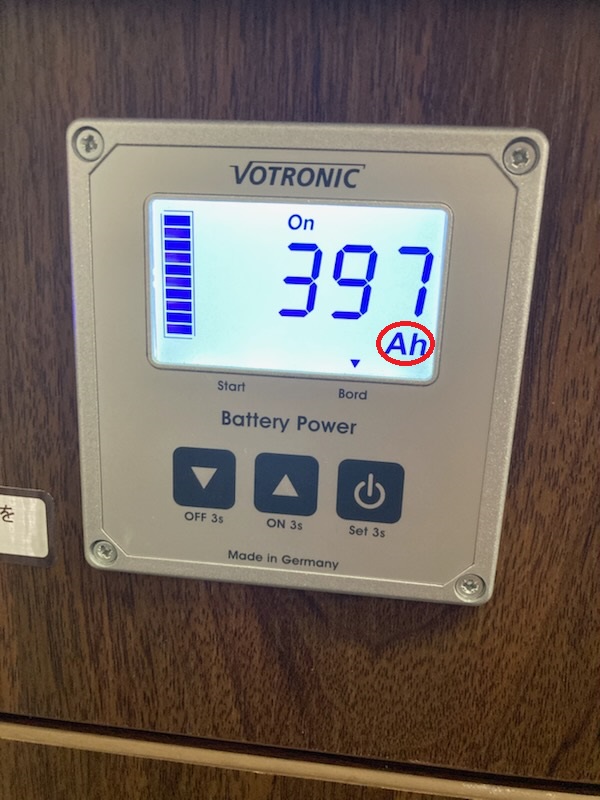

↑上図は現在はサブバッテリーの残容量を実容量(AH)で表示しています。

400AH(サブバッテリーの最大容量)×98%=397AHという計算です。

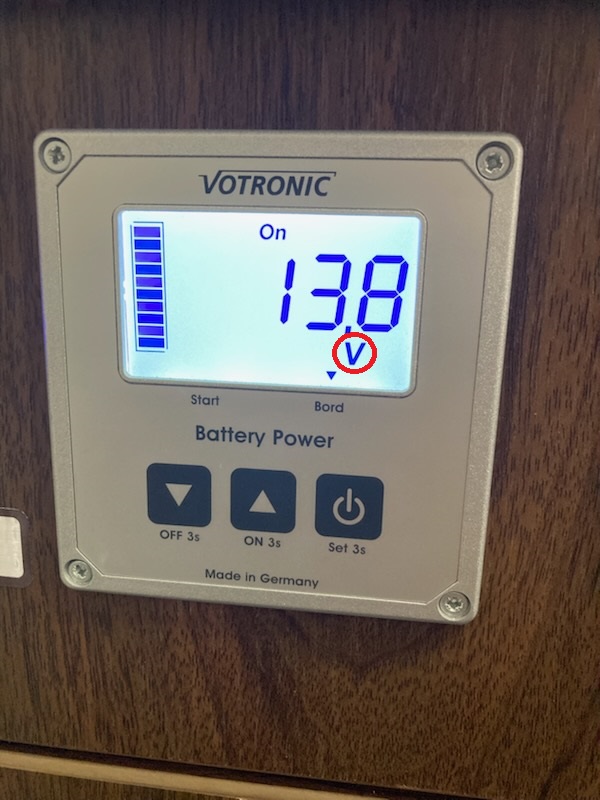

↑上図はサブバッテリー(キャンピグカーのリチウムバッテリー)の直流電圧(V)を表示しています。

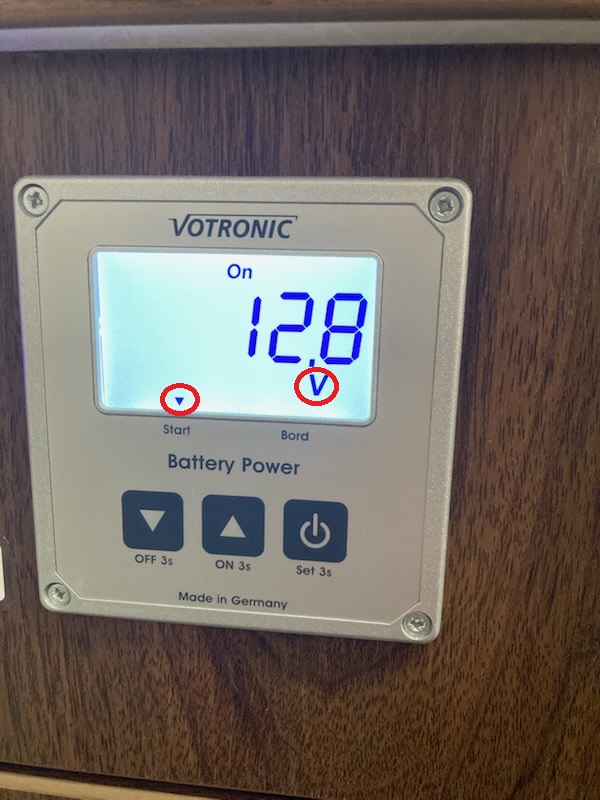

↑上図はメインバッテリー(車の鉛バッテリー)の直流電圧(V)を表示しています。これはエンジンのスターター用のバッテリーです(表示がSARTになっています)

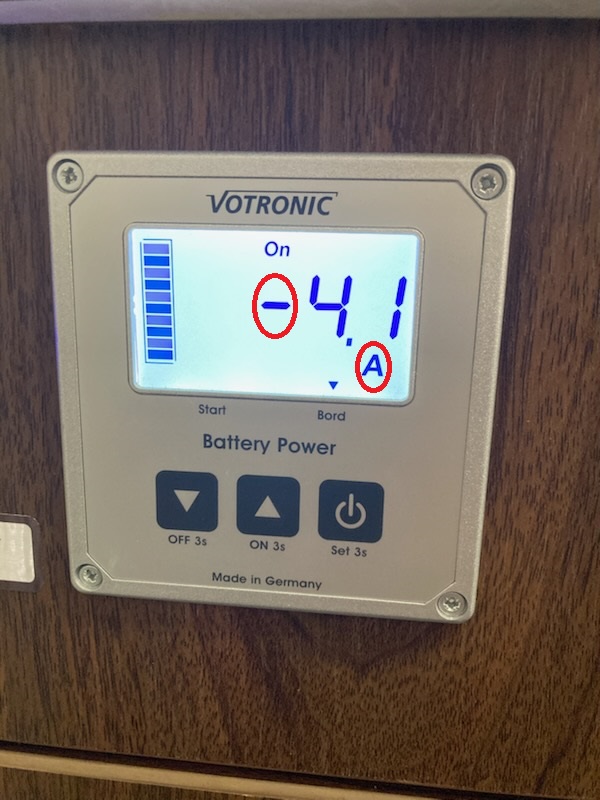

↑上図はサブバッテリーの充放電電流(A)を表示しています。電流値=充電電流ー放電電流です。

このパネル状態で、電気が放電超過している場合は”ー”表示。充電超過している場合は”Charge”

を表示します。

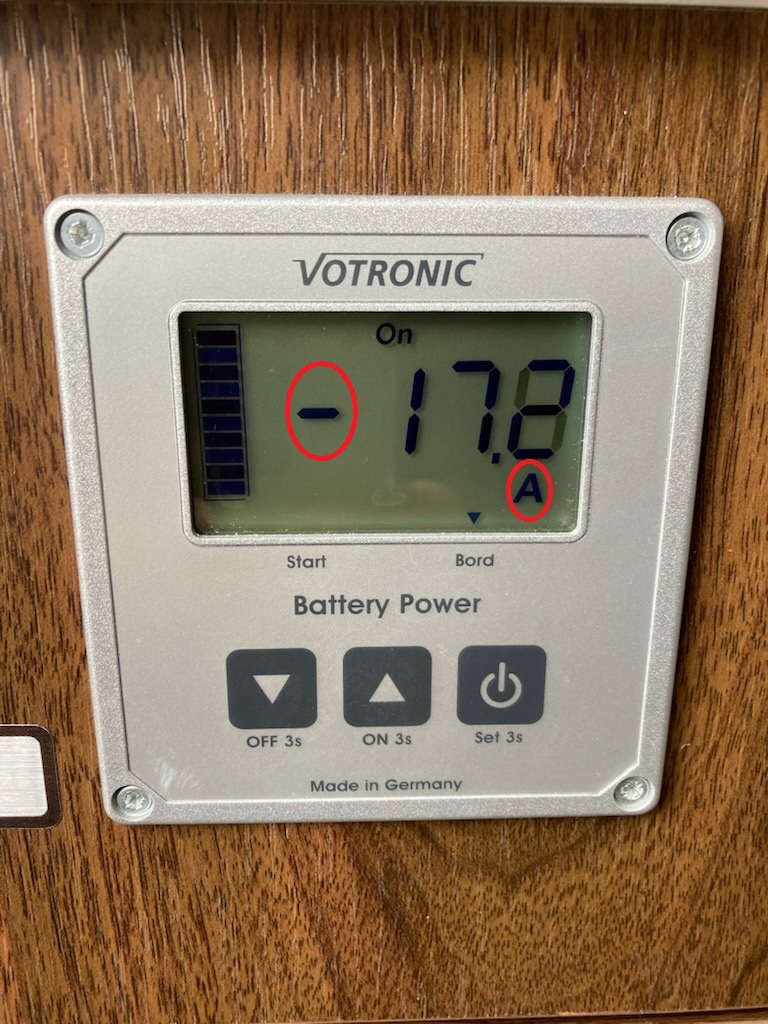

↑上図はサブバッテリーの充放電電流(A)を表示しています。

このパネル状態で、電気が放電超過している場合は”ー”表示。これはエアコン(冷房)使用の電流が主となっています。

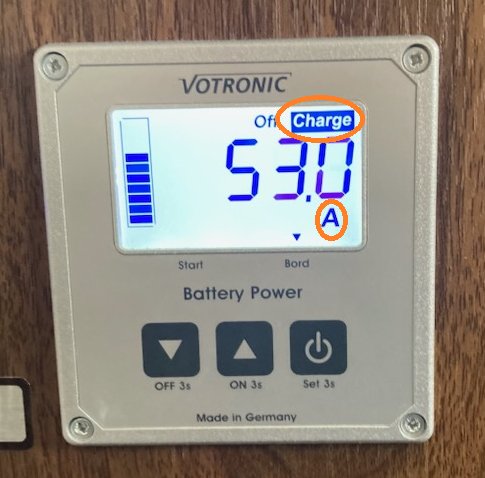

↑上図はサブバッテリーの充放電電流(A)を表示しています。充電超過している状態です。

”Charge”は充電(電気を充電)している電気量(A)を表示しています。これは走行充電の充電電流が主となっています。

↑上図は現在のサブバッテリーの充放電電流(A)を表示しています。充電超過している状態です。

”Charge”は充電(電気を充電)している電気量(A)を表示しています。これはソーラーパネルの充電電流が主となっています。船橋で2月昼12時頃で、晴れの日でした。

↑上図は現在のサブバッテリーの充放電電流(A)を表示しています。充電超過している状態です。

”Charge”は充電(電気を充電)している電気量(A)を表示しています。これは外部充電の充電電流が主となっています。

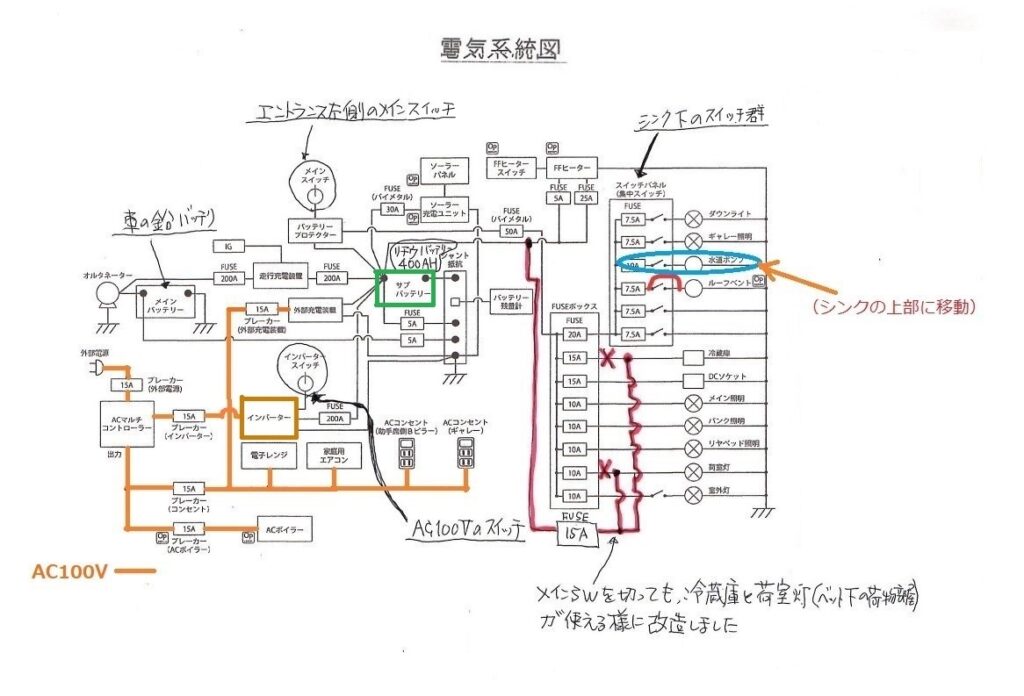

電気回路

(注1)サブバッテリー(400AH)あり、電気系統図の心臓部になります。それを中心にみると回路図が理解しやすくなります。

(注2)インバーターは直流電圧12VからAC100Vを作る機器です。

上図は本キャンピングカーの電気系統の回路図です。AC100Vで動作しているのが、エアコン、電子レンジ、コンセント使用機器である事が分かります。また、エントランス横のメインスイッチで居住設備のAC機器を除いてほとんど全て(FFヒーターも除く)の入り切りができます。

私としては、外出時、メインスイッチを切ったら、冷蔵庫の電源が切れるのは不便と考え、赤線の様に回路変更(FFヒーターと同様に)し、メインスイッチを経由せずに、サブバッテリーから直接つなぎました。荷室灯も同様に夜間外から帰ってきて、メインスイッチを切っていても点灯できるように同様な改造をしました。

水道ポンプの元々スイッチがシンク下のスイッチ群にありましたが、使用時に頻繁に入切りする必要があり、場所がわかりずらいので、シンク上の分かりやすい場所に移動しました。

ルーフベント(MAXXFAN)のスイッチもシンク下のスイッチ群にありましたが、ルーフベントを開けたまま、本スイッチを切ると蓋が開けたままになってしまうので、上記回路図上ではスイッチをバイパスする回路にして、リモコン(ルーフベントの直スイッチも可)でのみ開閉できるようにしました。リモコンをOFFすれば自動的にルーフベントは閉じるようになっています。

この事により、メインスイッチを照明系のスイッチにして、外出時にほぼ照明のみ切れる様になりました。

回路図からわかる様に、AC100Vはメインスイッチの影響を受けません。エアコンをつけっぱなしにしたい時にもメインスイッチを切って照明のみ消す事ができます。

安全機能

タイヤ空気圧監視(TPMS)

キャンピングカーにとって最も恐ろしい事態が運転中のタイヤバーストです。ニュース等で高速道路でタイヤバーストによる横転を目にしますが、このタイヤバーストはタイヤの空気圧が低下した時またはタイヤのゴムが劣化した時に発生します。この状態を事前に検知するのがこのシステムです。

タイヤの空気圧が低下すると、タイヤの変形から異常発熱を起こしバーストに至ります。このTPMSでは、6本のタイヤの空気圧と温度をリアルタイムで監視し、異常(設定値の限界値をオーバー)が発生したら、ブザーで通知します。

また、弊社ではタイヤの管理は最重要項目と認識しており、タイヤの正規品を選定、乗車前後の点検、走行距離にかかわらず3年でのタイヤ交換を厳守しております。

↑TPMSの空気圧センサー(各タイヤに設置:6個)

ハンドル前にあります。6輪のタイヤの位置に応じてタイヤの空気圧が表示してあります。前輪5.2(bar)、後輪4.2(bar)に空気圧を調整してあります。気温や走行状態により空気圧は変動します(冬は低く、夏は高くなります。空気の物理特性)。各タイヤの温度も監視しています。端末右サイドにあるスイッチ査を押すと、数秒間温度表示に切り替わります。空気圧は走行前が、最も低く、走行中はタイヤが温まり空気圧が0.3~0.6(bar)上昇します。タイヤがバーストする時は、タイヤの空気圧が下がり、温度が上がります。設定範囲(前輪3.9~6.5をはずれる、後輪2.9~5.5をはずれる 温度67度以上)を超えると、ブザーがなります。ブザーがなったら、スピードを落とし、安全に停車できる場所まで移動して下さい。改善が見られない場合は弊社まで連絡下さい。

弊社では、配車前に、前輪5.2(bar)、後輪4.2(bar)(多少の誤差あり)に空気圧を調整します。

通常表示は空気圧になっていますが、表示器右側のいスイッチを押すと数秒間、温度表示に代わります。

表示ユニットの電源は、ケース上部のソーラーです。

当車用のタイヤ空気充填用ポンプ一式は、車両後方に常備してあります。ただし、空気圧センサーをはずさないと空気を入れる事ができません。空気圧センサーを外す工具も常備していますが、操作が難しいため、操作の際は弊社までご連絡下さい。

車両前後のソナーによる物体検知アラーム

↑物体検知アラーム(スピードメーターの上)

車体の前方と、後方にソナーセンサーを取り付け、車体に物体が1.5m以内に近づくと、アラームがなります。物体との距離が近くなるほど、アラームの周期が早くなります。また、物体との距離も上図の表示器に表示されます。(上図は、車体後方に壁があり、その距離が0.8m)。

(注)後方のセンサーは、シフトレバーをバックに入れたときだけ作動します。

今後は、車体のバンク部(車体前方の上部のでっぱり)にセンサーを付ける予定です。

一酸化炭素、二酸化炭素モニター

キャンピングカー内部は密室になっており、二酸化炭素濃度が高まる事が稀にあります。またFFヒーターは基本駅には燃焼装置は車外にあるため安全ではありますが、エンジン燃焼時の一酸化炭素の車内流入等の万が一に備え一酸化炭素、二酸化炭素のレベル検知器を設置しています。

赤枠は、一酸化炭素、二酸化炭素の表示切替スイッチです。

通常の一酸化炭素濃度は0、二酸化炭素の濃度は400程度です。二酸化炭素の濃度はセンサー近くに人が居ると2000程度まで上がりますが、それほど危険はありません。3500を超えるとアラームがなりますが、念のためMAXXFANで換気してください。一酸化炭素濃度が0以外の時は注意が必要です。

(注)一酸化炭素でのアラームは非常に危険(生命の危険)です。速やかに外にでてください。エントランスドアを開放し、しばらく時間がたったら中に入りMAXXFANをまわしてください。また火の気の確認もして下さい。原因として考えられるのは❶何かが燃えて一酸化炭素が発生❷エンジンの排ガスが室内に逆流(排気口をチェック)❸FFヒーターの排気が逆流 いずれかが分からなければ以降FFヒーターは使わないで下さい。

(参考)一酸化濃度が正しく、表示されるかどうか、風呂場でビニールを燃やして実験してみました。白い煙がでている直ぐのタイミングでは、一酸化炭素濃度は0でしたが、1~2分後白い煙の濃度が増した時に数字が変化し、アラームがなりました。

PCS:衝突回避支援システム

進路上の車両や歩行者をレーダーとカメラで検出し、衝突の危険性が高いと判断したときに、警報やブレーキ制御により運転者の衝突回避操作を補助します。衝突の危険が更に高まったと判断した時は自動的にブレーキを作動させます。

PCSシステムには、車両の制御や操作に関する詳細データ(アクセル操作、ブレーキ操作、車速、先行車の状況、前方カメラ画像等)を記録するコンピュータが装備されています。使用者の同意、訴訟使用の場合に限ってトヨタが開示しています。

車線逸脱警報装置

カメラにより、車両が車線を逸脱したとき、警報でドライバーに知らせます。ただしウインカー作動時、時速60km/時以下、車線の認識ができなかった時は本機能は作動しません。

誤発進抑制機能

駐車時や低速走行時における障害物への衝突の恐れがある時や、アクセルの踏み間違いによる急発進時に、前面4か所(前方2か所、左右1か所づつ)の超音波センサーが障害物を検知してアラームを出し、衝突の危険性が高まると自動的にブレーキをかけます。

作動条件は、10km/時以下、進行方向に障害物がある時、ブレーキを踏むと本機能は解除されます。

クリアランスソナーシステム

車体の前面4か所(前方2か所、左右1か所づつ)に超音波センサーがついており、障害物との距離が35cm以下になるとブザーで知らせます。

私も道路左サイドのコンクリートの出っ張りに気づかず接近した時に、このブザーで衝突を避けられたました。

VSC:横滑り抑制機能

急なハンドル操作や、旋回時に発生する車両の横滑りやロール現象を抑えるため、自動的にブレーキやエンジンの出力を制御して車両の方向安定性を確保しようとするシステムです。

ぬかるみや新雪などから脱出する時にVCSやTRCが作動していると、アクセルペダルを踏みこんでもエンジンの出力が上がらず、脱出が困難な時があります。このような時は一時的にVSC OFFスイッチで対応して下さい。

TRC:タイヤの空転抑制機能

雪路など滑りやすい路面で発進および加速時にタイヤの空転を抑えます。

外部充電したたままの発車回避ブザー

↑上図のように外部充電したまま発車する事が度々あるようです。リレーで回路を作成し、充電中に車のキーをONしたら断続ブザーがなるようにしました。

助手席後方に、トグルスイッチがあり、メインとサブを切替えます。このメインはメインバッテリー(カムロードの鉛バッテリー)、サブは架装部のサブバッテリー(リン酸鉄リチウムイオンバッテリー)で、このスイッチでカーナビの電源が切替ります。

スイッチをメイン側にしていると、カーナビにメインバッテリーがつながり、カーナビは車のキーをONにした時に動作しますが、車のキーをOFFにするとカーナビもOFFになります(通常の車の動作)。スイッチをサブ側にすると、カーナビにサブバッテリーがつながり、車のキーとは無関係にカーナビに常に電源(サブバッテリー)が入り、常時カーナビが動作状態になります。基本的にはメインバッテリー側しておいてください。

助手席側のアウターミラーの電動格納

↑スピードメーター下に左サイドのアウターミラーのスイッチがあります(運転席側のアウターミラーは手動になっています)。

ミラーヒータースイッチ

アウターミラーの表面を暖めて、霜やくもりを取り除きます。スイッチを押すとミラーヒーターが作動し、もう一度押すと停止します。作動中は、内蔵の表示灯が点灯します。

ヘッドランプ角度調整

↑ヘッドランプ角度調整スイッチ

ヘッドランプの照射角度を、状況に応じて調整できます。ヘッドランプを点灯させ、スイッチを回すとヘッドランプの照射角度を下向き10段階(0.5~5)設定できます。

スイッチ0の位置が基準で、数字を大きくすると徐々に下向きになります。必要以上に下向きにしないようにして下さい。夜間の視界が悪くなります。

距離計・燃費計・カレンダー切替え

オドメーター切替ボタンで切替えます。以下の表示の順番で切り替わります。

(オドメーター)走行した総距離を表示します。

(トリップメーターA,B)トリップA、トリップBのどちらかを表示させ、切替えボタンを押し続けると0に戻ります。

(瞬間燃費計)走行中の燃費をkm/L単位で表示します。

(平均燃費)平均燃費をkm/L単位で表示します。

(デイモード)照明減光キャンセルのON/OFF

(カレンダー)年月日を表示。長押しでカレンダー設定

(時計)24時間表記の時計。長押しで時計設定

保守設備

外部充電用ケーブル

(バゲージルームの備品箱の中にあります)

タイヤ空気充填用ポンプ一式

(バゲージルームの備品箱の中にあります)

三角停止表示板

↑三角停止表示板(バゲージルームの備品箱の中にあります)

チェーン

AutoSock(オートソック) 「布製タイヤすべり止め」 チェーン規制適合 オートソックハイパフォーマンス 正規品 ASKY13

ジャッキアップ工具

(バゲージルームの備品箱の中にあります)

ヘッドライト

↑ヘッドライト(中央テーブル上の吊戸棚の道具箱の中にあります)

夜間作業時に頭につけるライトです。夜間作業をするとき、車外はもちろん車内でも明りが足りなくなり、作業が不便になります。ヘッドライトがあると便利です。

単4二次電池(充電可能)3本。助手席後方の充電器で充電して下さい。

ーー以上 車の説明ーー

電話のお問い合わせは 090ー2064ー2784(7時~22時)